Il progetto

Nella Val Tramigna (VR), caratterizzata da un microclima mite in grado di ospitare una flora e una fauna tipiche dell’area mediterranea, le specie di Iris x germanica L. e Iris pallida Lam., fino al 1970 erano fonte di reddito integrativo per le famiglie, che affiancavano all’agricoltura primaria (vite, ciliegio e olivo) la coltivazione dei “riossi” o “gadoi” (nome volgare del rizoma d’iris).

Questo progetto, finanziato dalla fondazione Cariverona e cofinanziato dai comuni di Cazzano di Tramigna e Tregnago, da associazioni del territorio (Associazione Via dell'iris della Val Tramigna, Associazione Kaminando Onlus e CAI Tregnago) e da alcune aziende agricole (erba Madre di Bagatin Giovanni, Campo del Curato di Carlo Bacco, Azienda Agricola La Rossa, Fondo Prognoi di Tinazzi Laura, Azienda Agricola Vicentini Agostino) si pone come obiettivo strategico il rilancio e lo sviluppo sostenibile di una comunità attraverso la conservazione e la valorizzazione del territorio.

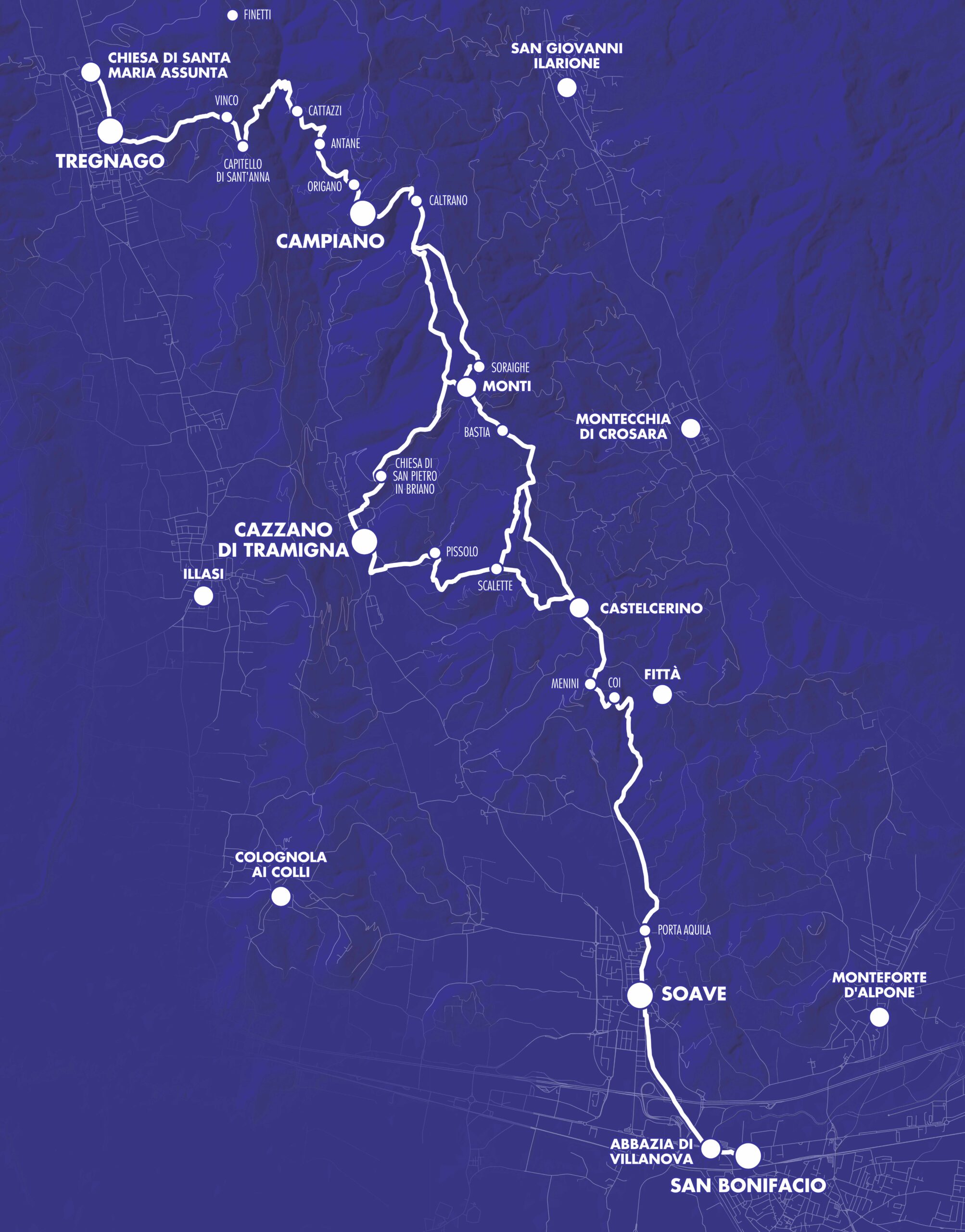

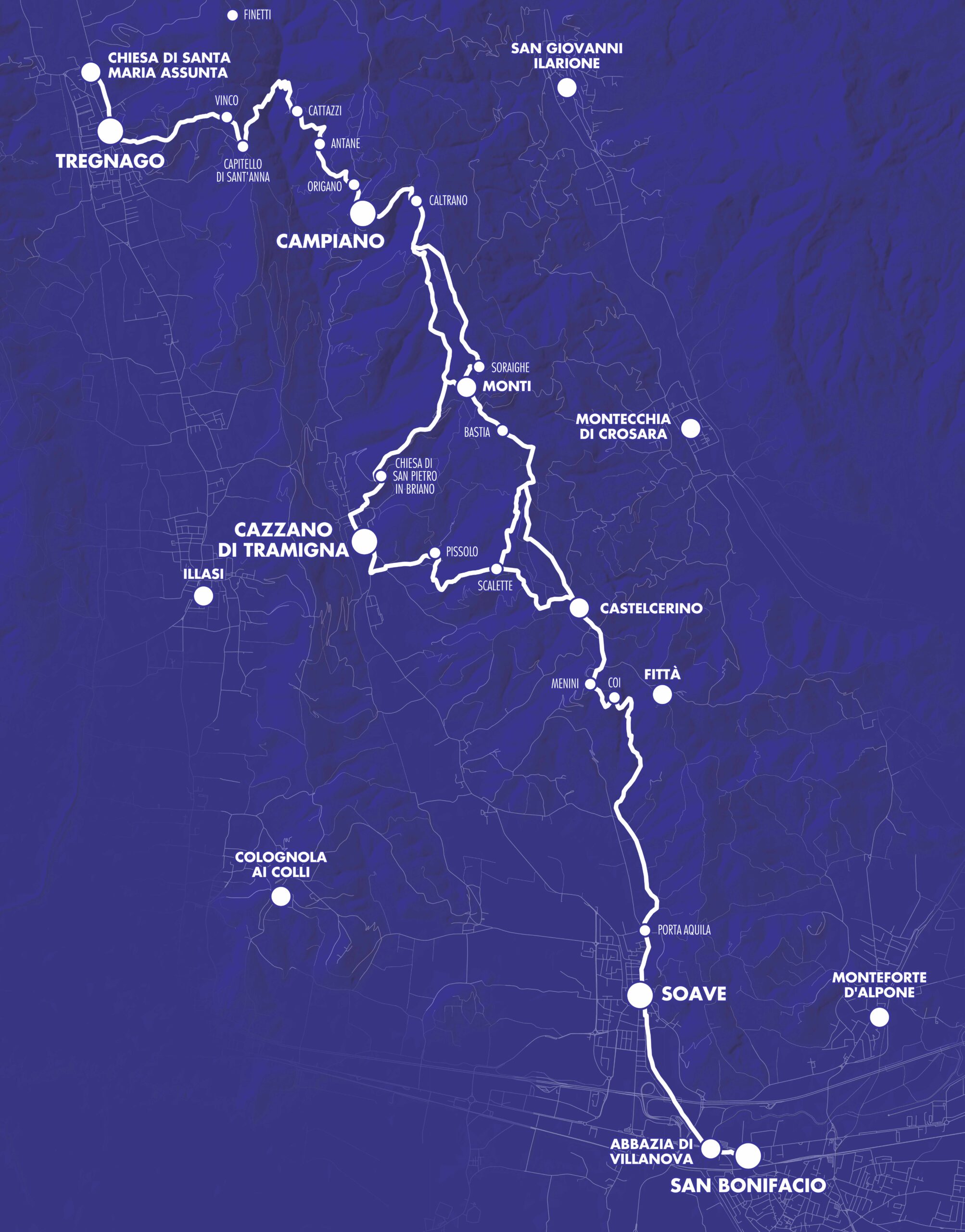

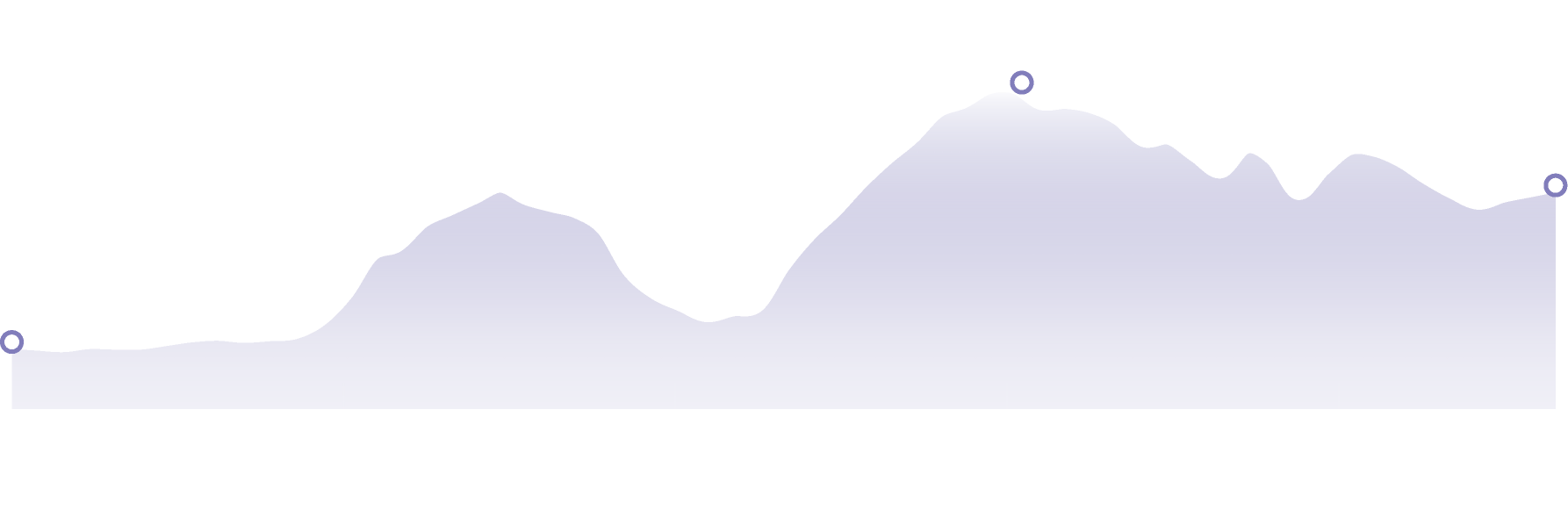

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione della Via dell'Iris, dall'Abbazia di Villanova in San Bonifacio alla chiesa parrocchiale di Tregnago, attraversando Soave, Castelcerino, Cazzano e Campiano), la sistemazione di alcuni manufatti storici lungo il percorso, la promozione del territorio e della coltura dell'iris, la diffusione dell'iris attraverso la piantumazione di diecimila rizomi in tutta la vallata e un'attività di ricerca scientifica svolta dall'Università di Ferrara indirizzata all'identificazione di possibili impieghi dell'iris.

Chi siamo

Un gruppo di persone innamorate dei luoghi in cui viviamo, unite dalla volontà di proporre un modello di sviluppo territoriale innovativo, di cui un meraviglioso fiore, l’Iris, sia il fulcro. Siamo in grado di sognare e non vogliamo smettere ed attraverso la “Via dell’Iris” vorremmo che la Val Tramigna venga conosciuta ed apprezzata, che si trasformi in un luogo di fiori, profumi, buone idee e fertili relazioni.

Percorso

La Via dell’Iris è un progetto meraviglioso al quale siamo orgogliosi di collaborare. Perché? Mille motivi! Intanto promuove un modo sano e lento per vivere un pezzo della nostra provincia: da San Bonifacio a Tregnago a piedi, in bicicletta o anche a cavallo percorrendo quasi tutta la Val Tramigna. Grazie a questo itinerario abbiamo conosciuto una zona che è inspiegabilmente e immeritatamente poco considerata: se è vero che una buona parte è ampiamente coltivata a vite, è altrettanto vero che per la gran parte è regno incontrastato di una vegetazione libera di prosperare. È per questo che il paesaggio è così meravigliosamente selvatico e ricco per occhi che di erbe spontanee se ne intendono. Pochi e rarefatti sono gli insediamenti umani, ma testimoniano un’intelligenza e una resilienza tipica di un’umanità che forse non c’è più e di cui ci stiamo dimenticando: è forte lo spopolamento negli ultimi decenni. Umanità che ricavava anche dalla coltivazione e trasformazione dell’iris un pezzo della propria sopravvivenza: non grandi fortune, ma un pezzettino di ricavi che insieme a tanti altri lavori costituivano la base per vivere. Tutto questo grazie ad una pianta magica: l’iris appunto. Infinite le sue proprietà, minime le nostre capacità di raccontarle. Quello che ci è rimasto impresso in mente è solo la punta dell’iceberg: la capillare ramificazione del suo rizoma la rende perfetta per stabilizzare i terreni dei versanti più scoscesi della valle ed è uno splendido veicolo di biodiversità con svariate virtù portate avanti dalla tradizione popolare, prima ancora che venissero riconosciuti i suoi grandi pregi nella profumeria. Da quest’ultima una potenziale fonte di reddito per il futuro. La festa dell’Iris a Maggio è l’evento più importante dell’anno, ma andate a percorrere la via dell’Iris: ogni stagione merita!

ModalitàA piedi, in bici (MTB) o a cavallo

26KmDistanza

7 oreTempo di percorrenza

825 mtMetri di dislivello

San Bonifacio - Cazzano di Tramigna - Tregnago

San Bonifacio - Tregnago

Paesaggio

Lungo il percorso è notevole e caratterizzante la presenza della vite. Da sempre infatti la vite prospera in queste zone regalandoci vini riconosciuti a livello internazionale. Le denominazioni del Soave, della Valpolicella e del Lessini Durello trovano qui la loro massima espressione, caratterizzata da microclimi e suoli unici. Temperature, sbalzi termici, valori minimi notturni, esposizioni e altitudini, composizione chimica dei suoli legata alla loro origine contribuiscono all’espressione qualitativa dei vini. Accanto a questi fattori ambientali vi è poi l’intervento dell’uomo, che ha saputo interpretare questo luogo inseguendo l’eccellenza senza dimenticare la tradizione, grande patrimonio di cultura rurale. Anche l’olivo si inserisce in maniera incisiva e costante alternando semplici filari a coltivazioni più estese e organizzate. Le varietà presenti sono prevalentemente “Favarol”, “Grignano”, “Leccio”. Sono tuttora presenti piante di 300/400 anni a testimonianza della tradizione olivicola in zona. Interessante è la presenza di un’oliva tipica autoctona esistente solo nell’est veronese, la varietà “Favarol” chiamata in dialetto locale “Perlarola”. Altra varietà parecchio presente in zona è il “Grignano”, di più recente coltivazione, il quale permette una maggiore costanza di produzione. La terza varietà è il “Leccio” o “Leccino”, le tre varietà hanno in comune la resistenza al freddo. Resiste, anche se in maniera molto meno frequente che in passato, la presenza del ciliegio che tanto ha dato alla comunità locale, specialmente nella sua varietà apprezzata e conosciuta ovunque “la Mora di Cazzano”. Si trovano ancora appezzamenti, filari, singole piante che il sapiente contadino custodisce con amore e gratitudine. Anche il fico, pianta rustica e resistente alle malattie, è presente e apprezzato soprattutto nelle sue varietà bifere con il fiorone che matura a fine giugno prima di riproporsi con il frutto ad agosto/settembre. Nella parte più a nord del percorso si abbandonano le zone coltivate per scendere fino alla Tramignola percorrendo, da ambo i versanti, circa 2 km di fitta vegetazione boschiva la quale ha consentito un interessantissimo sviluppo di biodiversità. Il bosco è costituito prevalentemente da carpino nero, roverella, frassino orniello, ontano nero alternato talvolta da sambuco, corniolo, robinia, acero campestre, olmo campestre, nocciolo, pioppo nero, salice bianco, ginepro, rosa canina. Durante tutto il corso dell’anno il paesaggio del sottobosco offre un continuo susseguirsi di fioriture: a gennaio il bucaneve forma vaste macchie, succeduto subito dopo da fioriture di primule, anemoni, viole, dente di cane (splendido e piuttosto raro). A seguire citiamo un elenco delle specie più conosciute: alliaria, edera terrestre, fumaria, pervinca minore, ginestra e ginestrino, caprifoglio, barba di frate, eliantemo, garofanini vari, margherite e margheritine, lampascione, pungitopo, verbena officinalis, verga d’oro, luppolo, fusaggine, alchechengi, melissa, saponaria, lingua cervina, eupatorio cannabino, fior di stecco. Laddove il bosco lascia spazio a delle radure si possono incontrare delle orchidee, alcune anche rare (Himantoglossum adriaticum, Orchys simia, Cefalantera longifolia). Tra le piante del bosco precedentemente citate è d’obbligo soffermarsi sull’ontano nero (Alnus glutinosa). Questi non si allontana mai dal corso della Tramignola o da qualche suo affluente avendo esso le radici a contatto con l’acqua. Alto fino a 25 metri si caratterizza per le foglie coriacee e lucide, di gradevole effetto estetico e per l’intenso colore aranciato del legname. Il legno è di qualità scadente ma diviene particolarmente durevole se impiegato in acqua; secondo Plinio il Vecchio l’Ontano “conficcato in terreno paludoso dura in eterno e regge qualunque peso” (molte fondamenta veneziane, tra cui quella di Rialto, furono costruite con tronchi di quest’albero). Il legno si utilizzava per i sifoni delle pompe, i condotti per le fontane, le pale delle ruote dei mulini. La presenza qua e là di iris spontaneo prevalentemente in zone marginali e adiacenti il percorso completata da sapienti manufatti di muretti a secco contribuisce a rendere il tragitto piacevole e rilassante.

Luoghi di interesse

La presenza religiosa più significativa di tutto il territorio a partire dal 1000/1100. Il campanile, ristrutturato nel 1149 è un torrione di guardia e si affaccia sulla Postumia. Insediamento religioso dei benedettini, aveva funzione sia religiosa sia di socializzazione. Nata per volontà dei Conti di San Bonifacio, questa abbazia possedeva numerosi terreni in tutta la Bassa, Valpantena e Valpolicella grazie ai lasciti nei testamenti della popolazione. Fino ai primi del ‘700 è rimasta funzionante. L’Abbazia si trova sulla Romea Strata (Romea = destinazione Roma, Strata = lastricato), importante crocevia per i pellegrinaggi. All’interno dell’abbazia, sulla prima colonna a sx si vede la sagoma di una calzatura, per comunicare che questo era un luogo che dava accoglienza a colui che cammina con le proprie scarpe. Offre ospitalità. Partenza della via dell’iris.

Villa Sagramoso a Illasi ha una striscia di terra larga 2 metri, di proprietà, che da Illasi arriva fino ai Finetti: un acquedotto su cui un tempo veniva portata acqua per “le limonare”, i laghetti e “le cedrare” della villa. Davanti al municipio di Illasi, in piazza, ci sono le foto dove si vede una vasca dove finivano le acque in eccesso.

Da Borgo Castello parte una strada che arriva al Santuario San Felice. Un percorso importante che fa parte della via della lana.

Le due zone più antiche di Cazzano e interessanti anche da un punto di vista architettonico delle case.

È una borgata appena sotto alla zona di vicolo Mattielli, dove si trova la cantina Rocca Sveva. Nei pressi c’è la chiesa Francescana di San Giorgio dove, al suo interno, è presente una costa che si dice sia del drago.

Piccolo borgo abitato con un’architettura interessante. Qui si trova la fontana recentemente ristrutturata.

Se non è il centro del mondo è sicuramente il centro della Via dell’Iris. Un gioiello incastonato in Val Tramigna.

Capitello di fine ‘800 che porta un’iscrizione stata fatta per la peronospora. Dopo il terremoto è stato ricostruito e la targa cita il terremoto che il 7 giugno 1891 buttò giù torri e campanili.

Vicino al capitello, datato 1823, in mezzo ai campi coltivati, c’è un boschetto in memoria dei ragazzi partigiani uccisi dai tedeschi in fuga.

Il ponte che unsice i due versanti dell’alta Val Tramigna, tra Tregnago e Campiano. Entrambi di prossima ristrutturazione con i fondi del finanziamento della Fondazione Cariverona.

A Castelcerino c’era la sede staccata del Don Calabria “dei boni fanciulli”, dove, in tempo di guerra, venivano accolti gli sfollati.

Rifatto dopo il terremoto del 7 giugno 1891, nonostante le origini incerte, pare che esista una lettera che dice che venne costruito da Re Desiderio dei Longobardi nell’ottavo secolo (anche se a quell’epoca non esistevano i castelli).

La chiesetta della Disciplina, dedicata a San Martino di Tours (patrono di Tregnago), sorge vicina alla chiesa parrocchiale di Tregnago. Risalente al XII secolo, sembra sia stata per alcuni anni la sede dell’antica pieve, sostituita poi dalla chiesa di Santa Maria Assunta che divenne sede definitiva della pieve. Gli interni conservano affreschi medievali risalenti al XV secolo.

La “chiesa del Brian”, è una piccola chiesa romanica ricca di affreschi di scuola giottesca. È sulla strada che da Cazzano sale ai Monti. Nell’affresco sopra alla porta c’è un dettaglio minuscolo: un mini scorpione dipinto sul manico di un pugnale. La chiesa è aperta il 29 giugno in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo.

Di origine medievale, al suo interno, sull’altare, ha delle pale di Domenico Rizzo detto “Brusasorzi”.

La chiesa di Santa Maria dei Domenicani fu eretta nel 1443 dai Padri Domenicani, con annesso convento che venne lasciato nel 1659. Dopo un periodo di abbandono la chiesa è stata recuperata nel 1985 preservando un patrimonio storico e artistico inestimabile.

La chiesa di Santa Maria Assunta fu costruita nel 1879 sul sito di un’antica pieve risalente al 1145. La chiesa ospita un organo del 1902, opera di Domenico Farinati.

Nove residenti in tutto e due aziende agricole di cui una biologica da quarant’anni. Le Antane sono un piccolo gioiellino.

Contrada disabitata, si sta inserendo un giovane che sta iniziando ad occuparsi delle coltivazioni ereditate.

Nonostante sia nel territorio di Illasi, va citato per la sua vista spettacolare su Cazzano.

La prima industria della valle nel 1922. C’era la teleferica che dalle cave sul monte Tomelon portava il materiale in paese. Il ponte stradale di Venezia che collega Santa Lucia a Mestre è stato fatto col cemento di Tregnago.Guido Pigozzi ha tratto ispirazione dall’edificio per le sue opere pittoriche.

In passato d’estate la fontana veniva usata per rinfrescare le angurie. È stata ristrutturata grazie al contributo principalmente della Fondazione Cariverona ed è tornata a una nuova bellezza.

Ai Castagni, sulla strada che porta da Cazzano a Campiano, c’è questa sorgente che si chiama “il copo” perché dove esce l’acqua c’è un coppo (tegola) per farla defluire. Qua, tutti da bocia andavano a prendere l’acqua del copo perché era buonissima.

Il Monte Bastia (470 m s.l.m.) è un punto panoramico dove vedere i resti della fortezza medievale. Meraviglioso in inverno e primavera per le fioriture di bucaneve, viole e campi di ciliegio. Si narra che ci fu una battaglia sul monte Bastia in cui la legione dei Pompei doveva conquistarlo per ordine della Repubblica di Venezia. Sul monte a fianco il piccolo esercito si radunò e i soldati, nascosti dal bosco, per far sembrare di essere più numerosi, si misero a battere i piedi e fare rumore. Grazie a questo spaventarono il nemico e conquistarono la Bastia.

Acqua potabile particolarmente buona.

Contrada abitata tra Cazzano e Castelcerino, punto di confine tra i comuni di Soave e Cazzano di Tramigna.

Le ville padronali sono tutte rivolte a sud, così come le loro entrate, per prendere più luce e calore del sole. Tra le più famose ci sono villa Ferrari Delle Spade, villa Pellegrini (sede del Municipio), villa Cipolla, villa Borghetti, villa De Winckels, villa ex legato Casaro, villa Adelia e villa Massalongo. Tutte queste ville perché erano gli investimenti nelle proprietà fondiarie delle famiglie più ricche di Verona che aprivano tenute e fattorie che sfruttavano sia a livello economico sia come seconde case di villeggiatura.

Punto panoramico con croce e vista su pianura e Illasi. C’è la campana da suonare e il cippo di confine tra Illasi e Tregnago del periodo del regno Lombardo-Veneto.

Il monte da cui l’esercito ha attaccato La Bastia Quota 533 m s.l.m.

Raccolta di attrezzi, oggetti e giocattoli risalenti al secolo scorso.

Itinerario di circa 10 km che si sviluppa tra vigneti, campagne e capitelli. Adatto a tutti e perfetto nelle mezze stagioni.

Scendendo da Castelcerino, il primo incontro è una bagolara/perlara, confine tra Soave e Cazzano (loc. Scalette).

A Campiano una pausa è doverosa, grazie al punto panoramico sulla Val Tramigna e al clima sempre ventilato, anche d’estate… il luogo ideale per tirare il fiato.

La sorgente del Tramigna, in piazza a Cazzano. Qui si incontrano le acque accumulate in ogni vajo della zona. È una risorgiva naturale da cui nasce il Tramigna. Al centro si trova la Statua di San Giovanni Nepomuceno attorniata da un cigno bianco con tanti anatroccoli.

La tradizione dice che nei pressi del santuario della Bassanella di Soave ci fu una delle apparizioni più antiche della Madonna, alla Ponsara, dove sgorga l’acqua. La chiesa è affrescata da Adolfo Mattielli, pittore nostrano. La leggenda narra che la statua della Madonna fu portata dove ora sorge il santuario e che fu posizionata con lo sguardo rivolto al paese, ma lei si voltò verso i campi. Oggi effettivamente la Madonna guarda tutta la valle. Il santuario è stato anche Porta Santa durante il Giubileo di Papa Francesco.

Si trova tra Caltrano e Campiano. È stata costruita dagli abitanti che avevano l’orto nel terreno soprastante, recentemente ristrutturata grazie ai fondi del progetto finanziato principalmente da Fondazione Cariverona.

Ci vanno a partorire le salamandre, importante fonte di biodiversità.

Sagre & Festività

23 APRILE

Si festeggia la domenica più vicina alla data. Festa del patrono del Paese, San Giorgio.

TERZA DOMENICA DI MAGGIO

Festa dedicata all’iris, dal 2013, simbolo di Campiano. Organizzata dall’associazione Kaminando, con la partecipazione di produttori e artigiani locali, stand enogastronomici.

TERZA DOMENICA DI MAGGIO

La terza domenica di maggio si festeggia il vino, prodotto tipico di Soave.

PRIMO FINE SETTIMANA DI GIUGNO

La festa più importante dedicata alla mostra e alla vendita delle ciliegie (con particolare attenzione alla Mora di Cazzano), premiazione della Mora, banchetti, mostre e intrattenimento.

LA DOMENICA PIÙ VICINA AL 20 AGOSTO

Festa del Patrono di Campiano con stand enogastronomici e mercatino di produttori locali.

TRA FINE AGOSTO E SETTEMBRE

Festa tipica con giochi medievali in cui viene premiata una contrada.

TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE

Festa tipica in onore del prodotto principe del paese: l’uva garganega usata per la produzione del Soave.

PRIMA DOMENICA DI NOVEMBRE

Concorso del migliore olio della zona, stand con degustazioni e prodotti tipici.

11 NOVEMBRE

Sagra del Patrono del Paese.